【1級FP監修】初心者「新NISA」安心スタートガイド、今からでも間に合う!

「NISAって難しそう」「今さら始めても遅いのでは?」——そんな不安を抱える方に、“今日から無理なく始めるための実践ルート”をまとめました。

ポイントは小さく始めて、継続すること。制度を正しく使い、家計に合った設計にすれば、未経験でも十分に間に合います。

今回は少額投資非課税限度NISAをまだ始めていない方向けのスタートガイドをお伝えします。

目次

【結論】NISAは「各家計ごとに最適解が違う」——自分でやってみて、迷ったら専門家に相談しましょう。

NISAのキホン

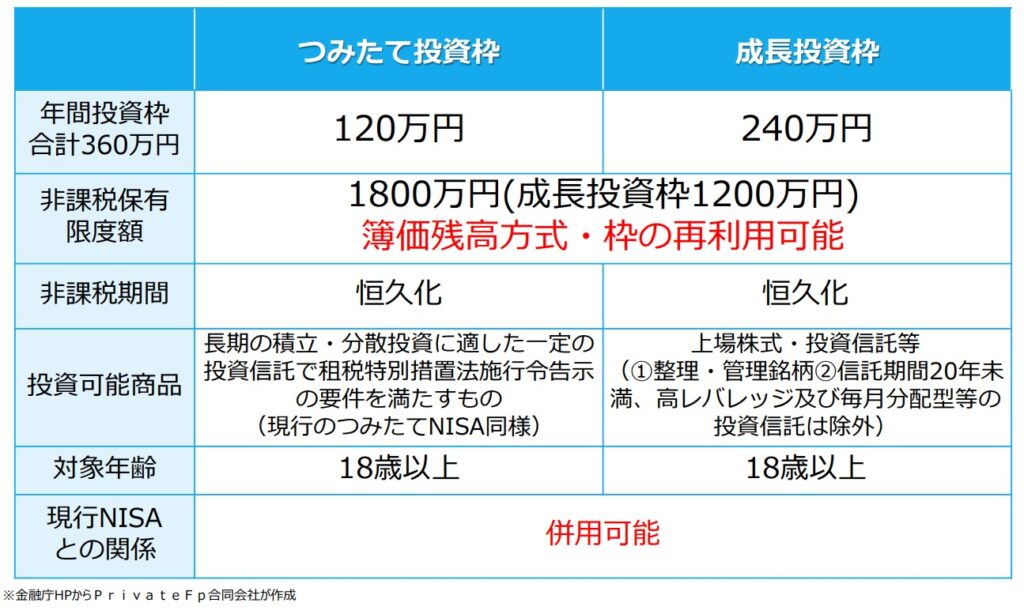

- 非課税期間の恒久化:終了期限なし、ずっと非課税。焦らず“続けられる金額”でスタート。

- 2つの枠:

- つみたて投資枠(長期・分散・積立向けの投資信託)

- 成長投資枠(株式・ETF・投資信託など)

- 年間上限:合計年間360万円

(内訳 つみたて最大120万円/成長最大240万円) - 生涯投資上限:合計1,800万円(うち成長投資枠は最大1,200万円)

- 非課税メリット:配当・分配金・売却益が原則非課税。

- 売却と枠:売却で生涯投資枠に空きができ、原則として翌年以降に再利用可(細かな取扱いあり、金融機関の案内で要確認)。

そもそも、有価証券(株、投資信託等)を購入し売却した場合、利益に対して所得税及び個人住民税が課税されます。

例えば、証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で100万円の有価証券を購入、運用で増えて200万円で売却した場合には、利益の100万円(200万円-100万円)に20.315%が課税され、源泉徴収後、1,796,850円が受取り、税負担は、203,150円になります。

NISA口座とは、その所得税及び個人住民税が課税されない非課税口座です。

はじめ方5ステップ

①金融機関を選ぶ

取扱商品・売買手数料のコスト・アプリの使いやすさ・サポート体制、ポイント還元で比較しましょう。

②口座開設(本人確認)

マイナンバー・本人確認書類を準備します。一般・特定口座とNISA口座は別なので手続き漏れに注意しましょう。

③家計点検と“投資可能額”の設定

生活防衛資金を確保し、毎月の投資可能額を決めましょう。

④枠配分の決定

原則はつみたて投資枠を土台に、慣れてきたら成長投資枠を少額から利用しましょう。

⑤商品選定と自動化

低コストのインデックスファンドを中心にコツコツ積立投資、積立日は月初1回でOKです。

いくらから始める?金額目安

- 月5,000円:まずは“続ける感覚や価格変動の経験”を作りましょう。

- 月1万~3万円:家計負担と成長のバランスが良い定番ラインです。

- 月5万~10万~30万円:十分な経験と金融資産を持ち、積立投資を最大にして資産成長を加速させます。

- ボーナス併用:普段は少額、賞与でスポット購入します。

コツ:“10年続けられる金額”で設定→習慣化→増額、途中で運用損益が上げ下げしてもOKです。

初心者向けポートフォリオ

つみたて投資枠(コア/長期)

- 全世界株式インデックス:50〜100%

信託報酬の低さ・純資産の安定成長・運用実績から判断しましょう。

成長投資枠(サテライト/少額)

- 投資信託、ETF、国内外株式などをまずは少額投資を行いましょう。

- 個別株はリスクがインデックスファンドよりも高くなります。家計を揺らさない範囲内で行いましょう。

Q&A:よくある質問

Q. 新NISAはいつ始めるのがベスト?

A. 今日が最善です。恒久化で“待つ理由”は薄く、長期投資の方は、あまりタイミングを考えず早く始めた人が有利です。

Q. 途中で売ったら損?枠は戻る?

A. 売却で生涯投資枠に空きができ、原則翌年以降に再利用可能になります。

Q. iDeCoとどっちが先?

A. 換金するタイミングや年齢で選ぶことが良いです。iDeCoは節税が強力だが60歳まで原則引出不可です。まずはNISAで土台して余力でiDeCoを行います。

Q. 20代・30代・40代・50~60代で違いは?

A. 若いほど時間分散の効果が大きくなります。40代以降は教育費・住宅ローンを踏まえ、無理のない額でつみたて投資継続しましょう。50~60代は一括投資も検討しましょう。

最後に

初心者向けのNISAは「長期、分散、積立」が王道ですが、投資に対してのリスク許容度や金融資産も家庭によって違うのが現実です。

迷いを抱えたまま始めるより、ご自身の家計収支と金融知識に落とし込んでからスタートしたほうが安心・長続きします。

将来の自分へのプレゼントだと思って、この記事から一歩踏み出してみてください。

NISAは、人生のライフプランに合わせて設計する必要があります。

なぜなら、引き出し可能となった為、ライフプランのイベントに合わせた投資期間、リターン・リスクの設定、生涯投資可能額の管理など、効率的に管理・設計することが可能となりました。

そのことによって、管理・設計出来ている方と出来ていない方だと、運用効率、投資成績に大きな差が発生すると考えます。

PrivateFpは数多くのファイナンシャル・プランニング、金融資産運用設計の経験から、自分自身に合った資産運用を支援します。

相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。

【関連記事】NISA・iDeCo・証券口座を家族・夫婦で開設するメリット・デメリットを解説

NISA概要

税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

お問い合わせ

LINE相談受付中

↓FPおすすめ広告↓

↓FPおすすめ広告↓