【1級FP監修】小規模企業共済制度のポイントや利回りを解説!

小規模企業共済って聞いたことありますか。個人事業主や中小企業経営者が加入することのできる毎月掛金1,000円から70,000円(500円刻み)の貯蓄制度です。

制度内容は、個人事業主・会社役員(従業員数要件あり)が事業をやめた・退職した等に、将来の生活準備、事業の再建を図るための資金が準備できます。

ポイントを確認して制度を効率良く利用しましょう。

目次

【結論】節税効果・導入コスト・貸付がメリットです。リターンを求めるならiDeCo・401Kも選択肢になります。

お得な節税ポイント!

①受取時に優遇制度

共済金を一括で受け取った場合は「退職所得扱い」になり、退職所得控除が利用できます。分割で貰った場合は、「公的年金等の雑所得」の扱いで受け取ることが可能になります。

②掛金を全額所得控除

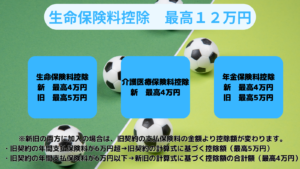

支払った掛金を所得控除に利用ができます。その結果、所得税を求める際の課税所得金額、住民税を求める際の課税標準が減り、節税効果があります。

③導入コストが安い

同じような制度の企業型確定拠出年金に比べ、導入コストが低いです。

④契約者貸付け

掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)を限度額として借入可能です。

一般貸付年1.5%、特別貸付年0.9%(延滞14.6%)2025年時点。

いくらもらえるか、利回りを比較!

①受取時の理由より、受け取れる金額が違う

受取時でもっとも金額が多いのが共済金Aという区分です。事業の廃止、会社の解散で受け取れます。

次が共済金B、年齢65歳以上180ヶ月以上の掛金で老齢給付、また役員の病気や負傷、65歳上の役員退任で受け取れます。

次が準共済という区分、もっとも少ない解約手当金という順番です。

②解約手当金の金額が掛金総額よりも少なくなる場合がある

納付月数により、解約手当金は、まったくない場合や収めた金額より少ない場合があるとういう点です。240ヶ月以上で支給率は100%になります。

③リターンの目安を確認(2025年9月1日公式サイトより)

共済金Aが掛金1万円のを240ヶ月掛けると受取金額278.64万円(積立元本240万円)になります。積立リターンは、年率1.5%になります。共済金Bは、受取金額265.88万円だと年率1.0%になります。準共済が受取金額241.95万円になり年率0.1%になります。

受取と税

一括受取:原則退職所得(退職所得控除適用)

分離課税の退職所得として課税されます。一括受取金額から退職所得控除(800万円+(70万円×(勤続年数-20))を利用できます。

分割受取:公的年金等の雑所得(公的年金等控除)

総合課税の雑所得として課税されます。公的年金等控除が利用できます。

条件が合うと一括受取と分割受取の併用も可能です。

退職金として、その他iDeCoや401Kも賢く使う

個人事業主や多くの法人が小規模企業共済を加入しています。

利回りを比較すると受取時の理由で共済金リターンが大きく違います。将来の経営戦略、退職時の年齢、事業承継の時期の計画を立て、設計する必要があります。また、似たような制度で、個人型確定拠出年金iDeCo、企業型確定拠出年金401Kもあります。

加入を検討されている方や加入している方は、お得なポイントと確認ポイント、他の制度等のリターンとリスク比較して検討してください。

PrivateFpは数多くの金融資産運用設計の経験から、自分自身に合った資産運用を支援します。

相談者に合った「最適解」を一緒に検討、お気軽に相談ください。

Q&A よくある質問

-

掛金は途中で増減できますか?年の途中でも可能ですか?

-

可能です(増減は500円刻み)。資金繰りや決算対策に合わせて年の途中でも手続きできます。詳細は取扱金融機関または中小機構の案内に従ってください。。

-

元本割れのリスクはありますか?

-

掛金納付期間が240か月(20年)未満で解約する場合などは、解約手当金が掛金総額を下回る可能性があります。短期解約の予定がある方は注意が必要です。

税制・法律・制度の取扱いについての記述は、発信時の関係法令等に基づき記載したものです。今後、変更の場合もあります。

お問い合わせ

LINE相談受付中

↓FPおすすめ広告↓

↓FPおすすめ広告↓